В пищеварительном процессе важнейшую роль играет водородная помпа, называемая еще протоновым насосом. Это ферментный белок, участвующий в производстве соляной кислоты, необходимой для переваривания поступающей в желудок пищи. Но при условии ее выработки в чрезмерных количествах происходит развитие неприятных ощущений в органе, в том числе и болевых. В этом случае применяются так называемые блокаторы водородной помпы. Список этих препаратов и их полезное воздействие будет рассмотрено в статье.

Что собой представляют блокаторы водородной помпы?

Называются эти лекарственные средства еще ингибиторами протонной помпы (ИПП). Они представляют собой блокаторы водородных и калиевых ионов, выходящих из клетки, посредством чего происходит понижение кислотности в желудке. Средства называются так, потому что направлены на ингибирование, то есть, сдерживание выработки желудочного сока путем подавления работы протонного насоса, расположенного в клеточной мембране. Применяются ИПП в том случае, если не оказывают должного воздействия на подавление выработки соляной кислоты.

Показания для приема ИПП

Назначаются эти медикаменты при лечении болезней ЖКТ, которые связаны с повышенным уровнем кислотности. Это:

- гастрит;

- изжога;

- язва;

- дуоденит;

- рефлюкс;

- гастринома.

Кроме того, блокаторы применяются также для устранения негативных последствий от длительного приема гормонов и противовоспалительных нестероидных средств, которые способствуют раздражению слизистых органов ЖКТ.

Назначение (дозировка и длительность приема) осуществляется строго специалистом, только после тщательной диагностики, иногда с применением сложных комбинаций с другими лекарствами.

Механизм действия препаратов

После попадания в организм человека, лекарство проникает в тонкий кишечник, где растворяется и распространяется в плазме крови. Далее активные элементы препарата попадают в печень и накапливаются в париетальных клетках, а после этого – в секреторных канальцах, где и начинается их полезное воздействие. В кислой желудочной среде происходит связывание протонов друг с другом. Они начинают влиять на структуру клеток, ответственных за продуцирование соляной кислоты. В результате функциональность этих клеток угнетается, секреция снижается, а, значит, агрессивное воздействие желудочного сока уменьшается.

Нужно сказать, что механизм работы ИПП одинаков. Отличается только концентрация активного компонента и скорость его воздействия на организм. Поэтому назначение того или иного препарата из этой группы осуществляется врачом только после тщательного обследования, направленного на выявление уровня в организме пациента кислотности. Если назначенный медикамент не дает положительного результата (в некоторых случаях может иметь место устойчивость к препаратам этой группы), то назначается аналог.

Отдельно стоит упомянуть о длительности приема таких средств. Они назначаются на срок, составляющий от нескольких месяцев и до нескольких лет. Это решает лечащий врач. Препараты не опасны для здоровья, так как их воздействие осуществляется местно, целенаправленно на проблему, они не вызывают привыкания и не требуют отмены. Медикаменты направлены не на приглушение симптоматики патологического процесса, а на полное излечение заболевания.

Какие средства входят в группу ИПП?

Блокаторов водородной помпы несколько. Как называются эти препараты? Рассмотрим наиболее популярные из них. Самым известным из них считается , являющийся родоначальником средств, которые направлены на угнетение чрезмерной выработки в желудке соляной кислоты.

Это один из самых доступных ИПП, но на сегодняшний день он стал назначаться реже из-за того, что появились более эффективные средства, имеющие минимум побочных эффектов.

Еще одни препарат – Лансопразол, но он имеет больше противопоказаний по сравнению с первым лекарством, хотя и оказывает более мощное воздействие.

Пантопразол – это один из наиболее эффективных блокаторов водородной помпы среди препаратов от изжоги. Его преимущество также в возможности длительного приема. Но при тяжелых патологиях печени необходимо во время приема регулярно следить за уровнем печеночных ферментов и при их увеличении прекратить лечение.

Среди самых эффективных средств выделяется еще Рабепразол и Эзомепразол.

Правила выбора блокатора

Есть несколько факторов, влияющих на выбор ингибиторов в том или ином случае. Так, при выборе средства, его дозировки и длительности приема специалист учитывает:

- сложность протекания болезни;

- стадию развития патологического процесса;

- наличие дополнительных заболеваний (не только протекающих в ЖКТ, но и касающихся всего организма);

- генетические особенности организма;

- присутствие ;

- возраст человека (например, для подростков выбирается менее агрессивная терапия и только в крайних случаях назначаются ИПП, а для пациентов пожилого возраста учитываются все возможные риски, связанные с приемом блокаторов);

- состояние всех органов ЖКТ и печени;

- индивидуальные реакции на кислотоугнетающее воздействие;

- резистентность к ИПП;

- возможные противопоказания.

Учитывая это, нельзя самостоятельно подходить к выбору блокаторов водородной помпы. Название таблеток, их дозировку и схему приема должен определять врач.

Каковы противопоказания к приему ингибиторов протонной помпы?

Выделяются общие противопоказания для ингибиторов водородной помпы. Они следующие:

- индивидуальная непереносимость препарата;

- аллергические реакции хотя бы на один компонент;

- кормление грудью, так как ИПП являются биодоступными и могут проникать в грудное молоко;

- беременность (из-за упомянутой выше биодоступности компоненты лекарств легко внедряются в ткани, в том числе и проходят через плаценту), однако, во втором-третьем триместре возможен прием, но только после врачебного одобрения;

- новообразования в желудочно-кишечном тракте;

- возраст до 12 лет, что объясняется развитием и становлением в этом периоде желез внутренней секреции, поэтому прием ИПП может вызвать сбой;

- серьезные патологии дыхательной и сердечнососудистой систем.

Кроме того, рекомендовано прохождение полного обследования перед тем, как приступать к длительному приему блокаторов. Это необходимо по причине возможного возникновения осложнений при условии нарушений функционирования органов или систем человеческого организма.

Возможные побочные проявления

В списке побочных эффектов от применения ИПП находятся: головная боль постоянного характера, упадок сил, сонливость и нарушения сна, затрудненное дыхание, аллергические реакции, расстройство кишечной функции, недостаточность почек и печени, обострение сердечных болезней.

Несмотря на наличие возможных негативных проявлений, риск их возникновения достаточно небольшой. Более того, он намного меньше, чем польза от применения блокаторов водородной помпы. Основное в лечении этими средствами – это строгий врачебный контроль.

Так называемые кислотозависимые заболевания включают в себя целый комплекс патологических процессов, протекающих на фоне, под воздействием или при нарушении кислотообразования в желудке. К сожалению, распространенность данных заболеваний в последнее время только увеличивается.

Кислотозависимые заболевания могут проявляться в самом разном возрасте. Такие тяжелые состояния, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), рефлюкс-эзофагит с эрозиями слизистой оболочки пищевода, встречаются отнюдь не только у взрослых и пожилых больных, но даже и у детей первого года жизни. Ошибочное мнение о том, что у детей младшего возраста соляной кислоты в желудке вырабатывается крайне мало, опроверг еще в середине 1980-х гг. А. В. Мазурин, показав, что даже у новорожденного ребенка вырабатывается достаточное количество концентрированной кислоты. Безусловно, объем и концентрацию кислоты в различных возрастах необходимо оценивать относительно объема желудка и качества пищи, съедаемой человеком, в разные периоды жизни (табл.) .

Избыточное количество соляной кислоты и агрессивных желудочных ферментов является мощным повреждающим фактором слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, что подтверждает постулат, выдвинутый К. Шварцем еще в 1910 г.: «Нет кислоты — нет язвы». К другим факторам агрессии можно отнести различные лекарственные препараты, Helicobacter pylori , нарушение моторики желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время под кислотозависимыми заболеваниями подразумевают хронические многофакторные патологические процессы, требующие длительной терапии и повышающие вероятность назначения сопутствующего лечения . Для нейтрализации избыточно образующейся кислоты и лечения собственно самих кислотозависимых заболеваний используют средства, препятствующие образованию кислоты в желудке или способствующие нейтрализации уже образовавшейся кислоты в просвете желудка.

В настоящее время существует три основных группы препаратов, используемых для лечения кислотозависимых состояний.

К первой из них относятся антациды. Однако использование антацидных препаратов не может радикально решить проблему. Антацидные препараты достаточно быстро нейтрализуют кислоту, находящуюся в просвете желудка. Однако препараты этой группы имеют несколько недостатков. В первую очередь — незначительная продолжительность действия. Даже самые длительно действующие препараты «работают» не более 1,5 часов. По этой причине для достижения необходимого эффекта лечение антацидами требует частого назначения больших доз препаратов. Длительное использование антацидов может привести к развитию побочных и нежелательных эффектов. Побочные эффекты применения антацидов могут проявляться банальным нарушением стула с появление запоров или, наоборот, диареи, в зависимости от того, какие по составу антацидные препараты принимал больной — алюминий- или магнийсодержащие. Кроме того, длительное использование антацидов может привести к нарушению минерального баланса в организме с развитием алкалоза. Терапия антацидами не контролирует выработку соляной кислоты и не может использоваться как основной метод лечения кислотозависимых состояний.

К другой группе средств, используемых для лечения кислотозависимых заболеваний, относятся блокаторы Н 2 -рецепторов гистамина. Ингибирование Н 2 -рецепторов гистамина на поверхности париетальной клетки снижает секрецию кислоты. Однако и у этой группы лекарственных средств имеются свои недостатки. Терапевтическая эффективность обеспечивается высоким уровнем препарата в крови, что иногда требует его многократного приема . При использовании блокаторов Н 2 -гистаминовых рецепторов париетальных клеток слизистой оболочки желудка подавление желудочной секреции достигается воздействием на один тип рецепторов, при этом гиперсекреция соляной кислоты может быть обусловлена стимуляцией других рецепторов, также имеющихся на поверхности клетки, — гастриновых или ацетилхолиновых . Наконец, при использовании этих препаратов может развиться толерантность к ним и появиться синдром «рикошета». Толерантность может развиться уже через два дня после начала лечения , поэтому в настоящее время блокаторы Н 2 -гистаминовых рецепторов практически не используют для лечения.

Третья группа препаратов представляет собой ингибиторы протонной помпы (ИПП). ИПП наиболее эффективны для лечения кислотозависимых заболеваний. Они значительно превосходят блокаторы Н 2 -рецепторов гистамина, прокинетики, цитопротекторы и плацебо по своей клинической эффективности и возможности контролировать процессы кислотоподавления. Все современные ИПП (омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол, эзомепразол) являются замещенными бензимидазолами, которые отличаются радикалами в пиридиновом и бензимидазольном кольцах. Это слабые основания, накапливающиеся в секреторных канальцах париетальных клеток, где при низких значениях рН они трансформируются в химически активную форму (тетрациклический сульфенамид) и необратимо связываются с Н + /К + -АТФазой (протонной помпой), блокируя активный перенос ионов водорода из межклеточого пространства в выводные канальцы железы. Ее восстановление происходит после встраивания в мембрану секреторных канальцев новых протонных помп, свободных от связи с активным метаболитом ИПП, поэтому продолжительность антисекреторного эффекта определяется скоростью обновления протонных помп, то есть скоростью обновления эпителиальных клеток желудка.

ИПП, действуя на париетальную клетку, контролирует дневную, стимулированную пищей и ночную секреции, ингибирует продукцию соляной кислоты независимо от стимула, воздействующего на рецепторы париетальных клеток, не вызывает развития синдрома «рикошета» и толерантности, быстро подавляет секрецию кислоты. Именно поэтому ИПП позволяют осуществлять 24-часовой контроль за желудочной секрецией и является основным средством для лечения кислотозависимых заболеваний.

Высокая фармакологическая безопасность ИПП обеспечивается избирательностью их накопления в организме и специфичностью взаимодействия с Н + /К + -зависимой АТФазой — протонным насосом париетальной клетки желез желудка. Чем выше избирательность действия лекарственного средства, тем лучше оно переносится пациентом и тем меньшее число нежелательных реакций вызывает. После приема ИПП и их всасывания в тонкой кишке их активная часть — производное бензимидазола — путем диффузии избирательно накапливается в кислой среде секреторных канальцев париетальной клетки. Там происходит протонирование атома азота пиридинового кольца молекулы ИПП и переход в активную форму — сульфенамид, благодаря чему становится возможным связывание с тиоловыми группами цистеина в составе протонной помпы и блокирование этого фермента. Заряженные (протонированные) формы замещенных бензимидазолов концентрируются там, где рН ниже рК, и происходит их протонирование. В живой клетке есть компартменты с кислой средой — лизосомы, нейросекреторные гранулы и эндосомы, где уровень рН составляет 4,5-5,0. При полной стимуляции париетальной клетки рН секреторного канальца достигает 0,8. Таким образом, для избирательного накопления именно в секреторном канальце рК ИПП должен быть ниже 4,5. Концентрация этих препаратов в секреторных канальцах париетальной клетки в 1000 раз превосходит их концентрацию в крови .

При повышении уровня внутрижелудочного рН на фоне приема (особенно длительного и в больших дозах) ИПП развивается гипергастринемия, обусловленная реакцией G-клеток. Кислотная продукция регулируется по механизму отрицательной обратной связи: при сдвиге рН в щелочную сторону происходит активизация гастринпродуцирующих клеток и секреция гастрина, который воздействует и на париетальные клетки непосредственно, и на энтерохромаффиноподобные (ECL) клетки. Гастрин и гистамин, продуцируемый ECL-клетками, служат активирующими стимулами для париетальных клеток — возобновляется кислотная продукция. При назначении ИПП интрагастральный рН находится под лекарственным контролем, а ответная гипергастринемия является ожидаемым эффектом .

Опасна ли длительная гипергастринемия на фоне применения ИПП, особенно в плане развития онкологических процессов? На этот вопрос дали ответ результаты экспериментов, проводимых на крысах при долговременном введении ИПП. Так, было показано существенное увеличение уровня гастрина и возможность возникновения карциноидных опухолей, исходящих из ECL-клеток, причем гиперплазия ECL-клеток зависит от дозы ИПП и от пола животного . В дальнейшем были выделены существенные различия между вероятностью развития опухолей из ECL-клеток в эксперименте на крысах и при применении ИПП у человека: различная подверженность повреждению слизистой оболочки желудка гипергастринемии (в эксперименте гипергастринемия развивается лишь при пожизненном приеме ИПП) и видовая генетическая предрасположенность ECL-клеток крыс к гиперплазии .

В целом, учитывая многолетний опыт использования ИПП в клинической практике, на основании многих метаанализов не было зафиксировано ни одного случая возникновения не только карциноида, но даже предстадий карциноида. Терапия лансопразолом длительностью до 4 лет, омепразолом — до 7 лет не была связана с каким-либо неопластическим или диспластическим процессом в эндокринных или неэндокринных клетках желудка.

Метаболизм практически всех существующих ингибиторов протонной помпы совершается преимущественно в печени цитохромом Р450. В результате конкурентного взаимодействия ИПП и других лекарственных веществ, метаболизм которых проходит также с участием этого цитохрома, прием ИПП может влиять на печеночный метаболизм некоторых лекарственных средств, изменяя их активность. ИПП могут потенциально изменять растворимость других веществ или нарушать их высвобождение из лекарственных форм с рН-зависимой растворимостью. Чем больше препаратов принимает больной, тем выше вероятность взаимодействий между ними . В клинической практике лекарственное взаимодействие с участием замещенных бензимидазолов редко имеет существенное значение, однако рекомендуется тщательно наблюдать за пациентами, одновременно принимающими омепразол и фенитоин или варфарин. Возможно, что лансопразол влияет на метаболизм теофиллина через CYP1A2 .

Данные эпидемиологических исследований и, в частности, исследование МЭГРЕ, проведенное в России, инициированное Центральным научно-исследовательским институтом, свидетельствует, что распространенность ГЭРБ увеличивается с возрастом населения. Если у респондентов до 44 лет количественные признаки ГЭРБ выявляются в 10,8%, то после 60 лет — в 18,8%, при этом у пожилых женщин распространенность ГЭРБ достигает 24%. У больных пожилого возраста, как правило, наблюдается несколько хронических заболеваний. Так, по данным А. А. Машаровой (2008), у 59,3% пожилых больных ГЭРБ выявляется артериальная гипертензия, у 41,1% — ишемическая болезнь сердца (ИБС). А проведенное в Великобритании многоцентровое исследование показало, что из 5453 пациентов с ГЭРБ, наблюдавшихся в 360 лечебных учреждениях, у 20,1% имелась сопутствующая артериальная гипертензия, 16,8% больных страдали артритами, у 13,6% имелась ИБС, у 10% определялись хронические обструктивные заболевания легких, у 8,8% — психические расстройства .

Различными исследователями было проведено немало одно- и мультицентровых исследований, показавших, что люди старше 65 лет, как правило, страдают целым рядом хронических заболеваний и вынуждены принимать ежедневно от 3 до 8 различных лекарственных препаратов . Недавно было обнаружено и исследуется лекарственное взаимодействие ИПП и антиагреганта клопидогреля, широко применяемого при лечении больных ИБС. По сравнению с монотерапией ацетилсалициловой кислотой, ее комбинация с клопидогрелем значительно снижает частоту возникновения рецидивов острого инфаркта миокарда (ОИМ). Для уменьшения риска гастроинтестинальных осложнений больным, получающим такую терапию, назначают ИПП. Поскольку клопидогрель является пролекарством, биоактивация которого опосредована изоферментами цитохрома Р450, в основном CYP2C19, прием ИПП, метаболизируемых этим цитохромом, может снизить активацию и антиагрегантный эффект клопидогреля. В мае 2009 г. на 32-й Ежегодной конференции Общества сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательств (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, SCAI) были представлены данные, свидетельствующие, что одновременное использование клопидогреля и ИПП значительно повышает риск возникновения больших неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, к которым относится инфаркт миокарда, инсульт, нестабильная стенокардия, необходимость повторных коронарных вмешательств и коронарная смерть. Такой вывод был сделан по результатам широкомасштабного исследования, проведенного в США при анализе базы данных Medco, оценившего риск осложнений при одновременном приеме ИПП и клопидогреля у больных, перенесших стентирование. Оказалось, что риск возникновения неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений у больных, принимавших ИПП совместно с клопидогрелем (число пациентов (n) = 9862), составил 25%, в то время как у не принимавших ИПП (n = 6828) риск был ниже — 17,9% . В связи с вышесказанным SCAI выпустило официальное заявление, в котором говорится о необходимости дополнительного изучения данной проблемы. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (Food and Drugs Administration of the United States, FDA) опубликовало сообщение о возможном уменьшении эффекта клопидогреля при приеме ИПП (омепразола) и о нежелательности использовании такой комбинации. В то же время в марте 2009 г. опубликовано популяционное когортное исследование типа «случай-контроль» среди жителей г. Онтарио в возрасте 66 лет и старше, которые начали прием клопидогреля после выписки из больницы после лечения ОИМ (n = 13636). Основную группу составили 734 больных, умерших или повторно госпитализированных с ОИМ в течение 90 дней после выписки из стационара. В группу контроля вошли 2057 больных, которые были соотнесены с основной по возрасту и предсказанной вероятности ранней смерти (в пределах 0,05), определяемой с помощью модели предсказания кардиального риска. Учитывался прием ИПП во время терапии клопидогрелем. В ходе первичного анализа обнаружена существенная связь повторной госпитализации по поводу ОИМ с текущим приемом ИПП (скорректированное отношение шансов (ОШ) 1,27, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,03-1,57). Стратифицированный анализ не выявил связи приема пантопразола с повторным ОИМ у больных, получающих клопидогрель (ОШ 1,02, 95% ДИ 0,70-1,47). Напротив, другие ИПП были ассоциированы с повышением риска повторного ОИМ в течение 90 дней после выписки на 40% (ОШ 1,40, 95% ДИ 1,10-1,77). Таким образом, у больных, принимающих клопидогрель после острого инфаркта миокарда, сопутствующий прием ИПП, ингибирующих цито-хром Р450 2С19 (омепразол, лансопразол или рабепразол), связан с повышенным риском повторного ОИМ. Этот эффект, не наблюдаемый при терапии пантопразолом, по-видимому, отражает нарушение метаболической биоактивации клопидогреля. До появления дальнейших данных о клиническом значении лекарственных взаимодействий с клопидогрелем сопутствующую терапию клопидогрелем и ИПП, кроме пантопразола, следует по возможности ограничить. Из всех ИПП пантопразол обладает минимальной аффинностью к ферментам CYP2C19 и CYP3A4 . II фаза биотрансформации заключается в конъюгации с сульфатом и протекает в цитозоле. Потенциал участия пантопразола в лекарственных взаимодействиях ограничен по сравнению с другими ИПП . В опубликованном в июле 2009 г. обзоре литературы о взаимодействии ИПП и клопидегреля (PubMed 1980 г. — январь 2009 г., материалы съезда Американской ассоциации кардиологов (American Heart Association, AHA) 2008 г. и научной сессии SCAI 2009 г.) отмечено, что есть достаточно данных, свидетельствующих, что омепразол имеет значимое лекарственное взаимодействие с клопидогрелем. Относительно взаимодействия с ним других ИПП требуются дальнейшие исследования. При необходимости использования ИПП у больных, принимающих клопидогрель, рекомендовано отдавать предпочтение пантопразолу. В проведенных в ЦНИИГ исследованиях у больных, страдающих ИБС, было отмечено, что среди больных, страдающих ГЭРБ, на фоне приема клопидогреля или варфарина в течение 1 года наблюдений повторные инфаркты отмечались только у тех, которые находились на лечении различными производными омепразола, и ни у одного при фоновой терапии ГЭРБ пантопразолом. Следует, однако, отметить, что эти данные пока еще находятся в процессе обработки и говорить о них с полной уверенностью можно будет только после полного анализа полученных данных.

Таким образом, ИПП являются проверенным, безопасным и достаточно мощным инструментом, стоящим на пути кислотозависимых заболеваний. Пожилым больным с ГЭРБ, нуждающимся в одновременном приеме нескольких лекарственных препаратов на фоне приема ИПП с учетом профиля лекарственного взаимодействия, предпочтение следует отдавать пантопразолу, к примеру, препарату Контролок.

Литература

- Мазурин А. В. Болезни органов пищеварения у детей. М.: Медицина, 1984. 685 с.

- Humphries T. J., Merritt G. J. Drug interactions with agents used to treat acid-related diseases // Aliment Pharmacol Ther. 1999; 13 Suppl. 3: 18-26.

- Onasanwo S. A., Singh N., Olaleye S. B., Palit G. Anti-ulcerogenic and proton pump (H + , K + ATPase) inhibitory activity of Kolaviron from Garcinia kola Heckel in rodents // Indian J Exp Biol. 2011, Jun; 49 (6): 461-468.

- Wilder-Smith C. H., Halter F., Hackiv W., Merki H. S. pH-feedback controlled infusions of ranitidine are no more effective than fixed-dose infusions in reducing gastric acidity and variability in antisecretory responses // Br. J. clin. Pharmac. 1992, 33, 487-493.

- Hogan W. J., Dodds W. J. Gastroesophageal reflux disease (reflux esophagitis). Gastrointestinal disease: Pathophysiology, diagnosis, management, 4 th ed (Sleisenger M. N., Fordtran J. S. eds) W. B. Saunders, Philadelphia, 1989, pp. 594-619.

- Modlin I. M., Sachs G. Acid related diseases. Biology and treatment. Schnetztor-Verlag Gmbh, Konstanz. 1998. P. 126-42.

- Лапина Т. Л. Безопасность ингибиторов протонной помпы // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2009, № 4, с. 22-28.

- Ekman L., Hansson E., Havu N. et al. Toxicological studies on omeprazole // Scand. J. Gastroenterol. 1985. Vol. 20 (Suppl. 108). P. 53-69.

- Havu N. Enterochromaffin-like cell car-cinoids of gastric mucosa in rats after life-long inhibition of gastric secretion // Digestion. 1986. Vol. 35 (Suppl. 1). P. 42-55.

- Freston J. W., Borch K., Brand S. J. et al. Effects of hypochlorhydria and hypergastrine-mia on structure and function of gastrointestinal cells: a review and analysis // Dig. Dis. Sci. 1995. Vol. 40 (Suppl). 50 S-62 S.

- Johnson A. G., Seidemann P., Day R. O. NSAID-related adverse drug interactions with clinical relevance: an update // Int J Clin Pharmacol Ther. 1994; 32: 509-532.

- Белоусов Ю. Б., Леонова М. В. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. М.: ОАО Изд-во «Бионика». 2002. С. 254-258.

- Grass U. Drug interactions with proton pump inhibitors // Der Kassenarzt. 2000, 43, p. 32-39.

- Johnson et al. // Int J Clin Pharmacol Ther 1994; 32: 509-32. Steward, Cooper. Drugs & Aging 1994; 4: 449-461.

- Ho P. M., Maddox T. M., Wang L. et al. // JAMA. 2009. Vol. 301, № 9. P. 937-44.

- Simon W. A. Pantoprazole: which cytochrome P450 isoenzymes are involved in its biotransformation? // Gut. 1995; 37: A1177.

- Radhofer-Welte S. Pharmacokinetics and metabolism of the proton pump inhibitor pantoprazole in man // Drugs Today. 1999; 35: 765-772.

П. Л. Щербаков, доктор медицинских наук, профессор

ГБУЗ ЦНИИГ ДЗМ, Москва

ИПП, или ингибиторы протонной помпы, относятся к группе фармакологических препаратов, используемых в терапии желудочных патологий. Лекарственные средства быстро устраняют симптомы, спровоцированные избыточной выработкой хлористоводородной кислоты. Наибольшей эффективностью обладают современные представители ИПП: Рабепразол, Омепразол, Лансопразол, Пантопразол и . Они используются в составе комплексного лечения различных видов гастритов и язвенных повреждений. Перед назначением ингибиторов протонной помпы гастроэнтеролог изучает результаты лабораторных и инструментальных исследований. При назначении дозировок и определении продолжительности лечения врач учитывает общее состояние здоровья пациента и наличие заболеваний в анамнезе.

Омепразол - самый известный представитель группы ингибиторов протонной помпы

Особенности фармакологических препаратов

Долгое время для повышения pH желудочного сока использовались антациды. При попадании в организм человека действующие вещества препаратов вступают в химическую реакцию с хлористоводородной кислотой. Образующиеся в результате нейтральные продукты выводятся из пищеварительного тракта при каждом опорожнении кишечника. Но у антацидов есть серьезные недостатки:

- отсутствие длительного терапевтического действия;

- неспособность воздействовать на основную причину заболевания.

Поэтому синтезирование первого представителя ингибиторов протонной помпы () совершило прорыв в терапии язв и гастритов. Если антациды помогают снизить уровень уже выработанной соляной кислоты, то ИПП препятствует ее продуцированию. Это позволяет избежать развития у человека диспепсических расстройств - избыточного газообразования, тошноты, рвоты, изжоги и кислой отрыжки. Несомненным достоинством ингибиторов протонной помпы становится возможность долго поддерживать максимальную терапевтическую концентрацию в системном кровотоке. Только через 15-20 часов париетальные клетки желудка начинают вновь вырабатывать хлористоводородную кислоту.

Для активизации представителей ИПП в пищеварительном тракте требуется различное время:

- быстрее всех оказывает лечебное действие Рабепразол;

- самым замедленным действием обладает Пантопразол.

Есть у ингибиторов протонной помпы и общие свойства. Например, после проникновения в желудочно-кишечный тракт все ИПП подавляют продуцирование едкой кислоты более чем на 85%.

Предупреждение: «При выборе препарата для лечения гастритов или язвенных повреждений врачи учитывают индивидуальную чувствительность пациентов к действующему веществу определенного ингибитора протонной формы. Она проявляется довольно своеобразно - даже при недавнем приеме таблеток pH желудочного сока резко снижается. Такая концентрация кислоты определяется приблизительно в течение часа, а затем наступает резкое улучшение самочувствия человека».

Действие лекарственных средств в организме человека

ИПП - это предшественники лекарственных средств. Терапевтическое действие начинается только после присоединения к ним протона водорода в желудочно-кишечном тракте. Активная форма препаратов воздействует непосредственно на ферменты, отвечающие за выработку хлористоводородной кислоты. Ингибиторы протонной помпы не сразу начинают проявлять свои лечебные свойства, а только по мере накопления основных соединений в тканях и их конвертации в сульфенамиды. Скорость снижения выработки хлористоводородной кислоты может варьироваться в зависимости от вида препарата.

Но такая разница возможна только в первые дни использования ИПП. В процессе проведенных клинических исследований было доказано, что спустя неделю применения любых ингибиторов протонной помпы их терапевтическая эффективность выравнивается. Это становится возможным благодаря схожему химическому составу лекарственных средств. Все ИПП относятся к замещенным производным бензимидазола и образованы в результате реакции слабой кислоты. После активации в тонком отделе кишечника препараты начинают воздействовать на железистые клетки слизистой оболочки желудка. Это происходит следующим образом:

- ИПП проникают в канальцы париетальных клеток, превращаясь в тетрациклические сульфенамиды;

- протонная помпа содержит цистеиновые рецепторы, с которыми и связываются сульфенамиды с помощью дисульфидных мостиков;

- начинает подавляться действие (H+,K+) -АТФаз, расположенных на апикальных мембранах железистых клеток;

- замедляется, а затем и полностью приостанавливается перенос протонов водорода в полость желудка.

После ингибирования (H+,K+) -АТФазы становится невозможным продуцирование хлористоводородной кислоты клетками слизистой оболочки желудка. Проведение антисекреторной терапии показано пациентам при любых формах гастритов, даже с пониженной кислотностью. Это необходимо для быстрой регенерации поврежденных тканей - основной причины болей в эпигастральной области.

Совет: «Нельзя пропускать прием ИПП или прерывать лечение. Обязательным условием быстрой регенерации тканей является постоянное присутствие препаратов в организме человека. Заживление и рубцевание изъязвлений происходит спустя несколько недель после начала приема ингибиторов протонной помпы».

Ингибиторы протонной помпы с Пантопразолом усиливают действие антибиотиков

Все виды ингибиторов протонной помпы

Гастроэнтерологи используют для лечения желудочно-кишечных патологий пять представителей ингибиторов протонной помпы, отличающихся друг от друга действующими веществами. При неэффективности одного ИПП врач заменяет его другим препаратом. На прилавках аптек каждый вид антисекреторного средства представлен множеством структурных аналогов российского и зарубежного производства. Они могут иметь серьезные ценовые отличия, несмотря на одинаковые дозировки и количество капсул.

Выбирая между аналогами одного из представителей ИПП, гастроэнтеролог нередко рекомендует пациенту более дорогостоящий препарат. Не стоит обвинять врача в какой-либо корысти - такое предпочтение в большинстве случаев оправдано. Например, у российского препарата Омепразола есть аналоги:

- индийский Омез;

- Ультоп производства Словении.

Многие пациенты не почувствуют разницу, принимая эти препараты, так как они проявляют примерно одинаковый терапевтический эффект. Но у некоторых людей выздоровление наступит после курсового лечения Ультопом. Это объясняется не только качеством действующего вещества, но и разными вспомогательными ингредиентами, использованными для формирования капсул и таблеток. Блокаторы протонной помпы - препараты, требующие индивидуального подхода при назначении дозировок и продолжительности курсового лечения.

Омепразол - самый распространенный и широко используемый ингибитор протонного насоса в лечении патологий желудочно-кишечного тракта. Он купирует воспалительные процессы на слизистых оболочках, способствует быстрой регенерации повреждений. Его эффективность доказана в терапии пациентов, у которых диагностировано злокачественное новообразование в желудке, провоцирующее повышенную выработку хлористоводородной кислоты. Омепразол значительно усиливает бактерицидное действие антибиотиков при их одновременном назначении. Через час после приема препарата в крови обнаруживается его максимальная концентрация, которая сохраняется в течение 2,5-4 часов.Лансопразол

Биодоступность этого представителя группы ИПП приближается к 90%. Механизм действия Лансопразола отличается от других препаратов конструкцией радикалов, которые обеспечивают антисекреторный эффект. Лекарственное средство способствует формированию образованию специфических иммуноглобулинов к Helicobacter pylori. В результате рост грамотрицательной бактерии успешно подавляется. Этот ингибитор протонного насоса не оказывает никакого влияния на моторику пищеварительного тракта. К структурным аналогам Лансопразола относятся: Ланцид, Эпикур, Ланзап.

Пантопразол

В отличие от других ИПП Пантопразол может использоваться продолжительное время в терапии гастритов и язвенных повреждений. Такой способ не провоцирует развития побочных действий. Пантопразол применяется независимо от значений pH желудочного сока, так как это не оказывает влияние на его терапевтическую эффективность. Несомненное достоинство ингибитора протонной помпы - отсутствие диагностированных обострений заболевания после его курсового приема. Пантопразол выпускается производителями в виде капсул для перорального приема и инъекционных растворов. Самые известные структурные аналоги препарата - Кросацид, Контролок, Нольпаза.

Рабепразол

Это противоязвенное средство отличается от Омепразола строением пириднового и имидазольного колец, что позволяет Рабепразолу более эффективно связывать протоны и ионы калия. Ингибитор протонного насоса выпускается в виде капсул, покрытых кишечнорастворимой оболочкой. После применения Рабепразола язвенные повреждения полностью излечиваются спустя месяц после начала приема лекарственного средства. Гастроэнтерологи включают препарат в терапевтическую схему гастритов, спровоцированных Helicobacter pylori. К структурным аналогам Рабепразола относятся: Золиспан, Хайрабезол, Берета.

Эзомепразол

Благодаря наличию только одного S-изомера Эзомепразол не так быстро метаболизируются гепатоцитами, как другие ингибиторы протонного насоса. Препарат длительное время находится в системном кровотоке в максимальной терапевтической концентрации. Лечебное действие Эзомепразола продолжается около 15 часов, что является самым высоким показателем среди всех ИПП. Наиболее известные аналоги этого препарата - Эманера, Нексиум.

Преимущества ингибиторов протонной помпы

Производители выпускают ингибиторы протонной помпы в виде капсул, таблеток, растворов для парентерального применения. Инъекционные препараты используются при обострении желудочных патологий, когда требуется быстро снизить выработку хлористоводородной кислоты. Действующие вещества твердых лекарственных форм покрыты прочной оболочкой. Она необходима для защиты ингибиторов протонной помпы от воздействия агрессивного желудочного сока. Без оболочки основное соединение препаратов быстро бы разрушилось, не успев оказать никакого терапевтического воздействия.

Наличие такой защиты обеспечивает попадание ИПП в тонкий отдел кишечника и происходит высвобождение действующего вещества в щелочной среде. Такой путь проникновения позволяет проявлять лекарственным средствам максимальные терапевтические свойства. К несомненным достоинствам препаратов относятся:

- быстрое и эффективное устранение изжоги и болей в области эпигастрия у пациентов с повышенной выработкой желудочного сока и пищеварительных ферментов;

- более длительное и интенсивное снижение продуцирования хлористоводородной кислоты по сравнению с антацидными лекарственными средствами и антагонистами Н2-рецепторов;

- самая высокая эффективность в терапии пациентов с гастродуоденитами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки;

- наличие короткого периода полувыведения и незначительный почечный клиренс;

- быстрая абсорбция в тонком отделе кишечника;

- высокий уровень активации даже при низких значениях pH.

Ингибиторы протонной помпы - препараты, которые гастроэнтерологи всегда включают в терапевтическую схему, если при проведении лабораторных исследований у пациентов были обнаружены Helicobacter pylori. Эти грамотрицательные бактерии часто становятся причиной развития язв и гастритов. Патогенные микроорганизмы снабжены жгутиками, с помощью которых они.

Частная терапевтическая фармакология 89

A02BC. Ингибиторы протонного насоса

Ингибиторы протонного насоса (или ингибиторы протонной помпы; часто применяется аббревиатура ИПП, реже – ИПН) – класс антисекреторных лекарственных препаратов, снижающих продукцию соляной кислоты путем блокирования в париетальных клетках слизистой оболочки желудка протонного насоса, – водородно-ка- лиевой аденозинтрифосфатазы (Н+/ К+-АТФ-азы).

Историческая справка

Первый опытный образец ИПП был синтезирован в 1974 г., а в 1975 г. появился первый промышленный образец – тимопразол. Первый препарат для клинического применения из группы ИПП – омепразол, был синтезирован в 1979 г. в Швеции и в 1988 г. представлен в Риме на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов. Этот конгресс признал ИПП основной группой лекарственных препаратов в лечении кислотозависимых заболеваний. За омепразолом последовали лансопразол (1991 г., Франция), пантопразол (1994 г., Германия) и рабепразол (1996 г., Великобритания).

В 2001 г. в Швеции был создан левовращающий изомер (S-изомер) омепразола – эзомепразол.

АТС классификация

A: ПРЕПАРАТЫ , ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A02 Препараты для лечения кислотозависимых заболеваний

A02B Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

A02BC Ингибиторы протонного насоса

A02BC01 Омепразол A02BC02 Пантопразол A02BC03 Лансопразол A02BC04 Рабепразол A02BC05 Эзомепразол

Фармакокинетика

После приема внутрь ИПП быстро абсорбируются из тонкой кишки и поступают в системный кровоток – максимальная концентрация в плазме достигается через 1– 3 часа. Далее транспортируются к париетальным клеткам слизистой оболочки желудка, где выборочно накапливаются в кислой среде секреторных канальцев (концентрация в 1000 раз выше, чем в крови). После всасывания из кишечнике ИПП подвергаются метаболизму (метаболизм «первого прохождения»). Образуются неактивные ме-

90 Н. И. Яблучанский, В. Н. Савченко

таболиты, которые выводятся почками и желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) (табл. 1). Метаболизм осуществляется двумя изомерами цитохрома Р450 – CYP2C19 и CYP3A4. Существует вероятность мутации гена, кодирующего CYP2C19, что обуславливает наличие групп людей с различным типом метаболизма ИПП: с интенсивным метаболизмом («быстрые метаболизаторы»), с промежуточным вариантом («промежуточные метаболизаторы») и с низкой скоростью метаболизма («медленные метаболизаторы»). Так, период полувыведения ИПП в группе «быстрых метаболизаторов» составляет около 1 часа, а у «медленных метаболизаторов» – от 2 до 10 часов. Среди других ИПП менее от метаболизма, обусловленного CYP2C19, зависят рабепразол и эзомепразол. Основной путь преобразований рабепразола – неферментативный (90 % выводится почками). Эзомепразол – это оптический S-изомер омепразола, который также полностью метаболизируется цитохромом Р450. Отличие его состоит в том, что R-изомер на 98 % метаболизируется CYP2C19 и лишь на 2 % СYP3А4, а эзомепразол метаболизируется CYP2C19 в значительно меньшей степени (73 %). При этом 27 % S-изомера метаболизируется через CYP3A4. Вследствие чего, у эзомепразола клиренс в 3 раза ниже по сравнению с R-изомером, который определяет его высокую биодоступность.

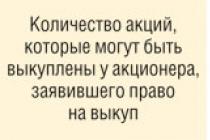

Основные фармакокинетические показатели ИПП приведены в табл. 1.

Таблица 1 |

|||||||

Показатели фармакокинетики ИПП |

|||||||

Выведение, (%) |

|||||||

Биодоступ- |

|||||||

Препараты |

полувыве- |

||||||

введения |

ния макс. |

||||||

дения, (ч) |

|||||||

Омепразол |

|||||||

Пантопразол |

|||||||

Лансопразол |

|||||||

Рабепразол |

|||||||

Эзомепразол |

|||||||

Фармакодинамика

Секреция соляной кислоты париетальными клетками слизистой оболочки желудка осуществляется посредством Н+/К+-АТФ-азы, активные молекулы которой встраиваются в апикальную мембрану париетальных клеток и выполняют роль протонного насоса, что обеспечивает перенос против электрохимического градиента ионов водорода (Н+) из клетки в просвет железы в обмен на ионы калия (К+) из внеклеточного пространства. В обратном направлении К+ транспортируются уже по

Частная терапевтическая фармакология 91

электрохимическому градиенту, перенося с собой ионы хлора (Cl-), вследствие чего в просвете секреторных канальцев париетальных клеток появляется соляная кислота.

Все ИПП относятся к производным бензимедазола и, будучи слабыми щелочами, накапливаются в кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток в непосредственной близости от молекулы Н+/К+-АТФ-азы. Под влиянием соляной кислоты бензимедазол превращается в тетрациклический сульфенамид, который образует ковалентные дисульфидные связи с SH-группами цистеина Н+/К+-АТФ-азы и ингибирует данный фермент. Такие связи являются необратимыми, поэтому для восстановления секреции соляной кислоты париетальной клеткой, необходимы вновь синтезированные протонные насосы, свободные от связи с ИПП. Продолжительность антисекреторного эффекта обусловлена скоростью обновления молекул фермента (половина молекул обновляется в течении 30-48 часов). При однократном приеме ИПП наблюдается дозозависимое угнетение желудочной секреции, без достижения максимального антисекреторного эффекта (поскольку блокируются не все молекулы Н+/К+-АТФ-азы, а только те, которые находятся на секреторной мембране). Полностью данный эффект реализуется при повторном приеме ИПП в течение четырех дней, стабилизируясь к пятому дню. При этом существенное повышение интрагастральной pH > 6 поддерживается в течение 18 часов, что способствует рубцеванию язвенных дефектов в короткие сроки.

Показания и принципы использования ИПП в терапевтической клинике

– Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

– Функциональная диспепсия.

– Язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки, входят в схемы антихеликобактерной терапии.

– Гастропатии, обусловленные приемом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС-гастропатии).

– Кровотечения из верхних отделов ЖКТ.

– Синдром Золлингера-Эллисона.

Наиболее эффективными средствами в лечении кислотозависимых заболеваний на сегодняшний день являются ИПП, которые позволяют достигать и поддерживать оптимальный уровень рН желудка в течение длительного времени. Так, для успешного лечения рефлюкс-эзофагита необходима поддержание рН > 4 на протяжении 18 часов в сутки, для заживления язв двенадцатиперстной кишки – рН>3, для эрадикации Helicobacter pylori (Нр) – рН > 5. Результаты многочисленных исследований подтвердили, что применение ИПП при кислотозависимых заболеваниях значительно эффективнее по сравнению с Н2 -блокаторами. Препараты данной группы позволяют на протяжении 8–12 недель лечения достичь полного заживления эрозий слизистой оболочки пищевода у 80–90 % больных. У 70 % больных с язвами двенадцатиперст-

92 Н. И. Яблучанский, В. Н. Савченко

ной кишки и у 65 % больных с язвами желудка клиническая ремиссия достигается в течение 2-х недельной терапии ИПП. В эти же сроки почти у 70 % пациентов происходит рубцевание язвенного дефекта двенадцатиперстной кишки. Через 4 недели лечения заживление дуоденальных язв происходит уже у 90–100 % пациентов. Частота рубцевания желудочных язв через 4 и 8 недель лечения составляет 75 % и 90 %, соответственно. Специальным показанием к применению ИПП является наличие язв желудка и двенадцатиперстной кишки, резистентныех к терапии Н2 -блокаторами (встречаются у 5–15 % пациентов).

ИПП при неэрозивной форме ГЭРБ (НЭРБ) назначают в поддерживающей дозе (табл. 2). При эрозивной форме ГЭРБ ИПП назначаются в стандартной дозе. При возникновении изжоги возможно применение «по требованию», наиболее быстрое исчезновение симптомов характерно для рабепразола и эзомепразола. В качестве противорецидивной терапии ИПП следует принимать в поддерживающей дозе. Основной курс лечения ГЭРБ – 4–8 недель, курс противорецидивного лечения – 6–12 месяцев.

Таблица 2 |

|||||

Суточные дозы и кратность приема ИПП |

|||||

Препарат |

Средняя доза |

Кратность приѐма |

|||

(мг/сутки) |

|||||

По 20 мг 2 раза в сутки (за |

|||||

Стандартная доза |

30 минут до еды) или 40 мг |

||||

Омепразол |

однократно (утром до еды) |

||||

Поддерживающая доза |

раз в сутки (утром) |

||||

Парентеральное |

В/в капельно |

||||

введение |

|||||

Стандартная доза |

раз сутки (утром до еды) |

||||

Пантопразол |

Парентеральное |

В/в капельно |

|||

введение |

|||||

Лансопразол |

Стандартная доза |

1-2 раза в сутки |

|||

Рабепразол |

Стандартная доза |

раз в сутки (утром до еды) |

|||

Поддерживающая доза |

раз в сутки (утром до еды) |

||||

Эзомепразол |

Стандартная доза |

раз в сутки (утром до еды) |

|||

Поддерживающая доза |

раз в сутки (утром до еды) |

||||

Функциональная диспепсия (особенно язвенноподобная форма) является показанием к назначению антисекреторных препаратов. Хороший эффект достигается при комбинировании ИПП (в стандартной дозе) с невсасывающимися антацидами.

ИПП в терапии ЯБ в основном рассматриваются как компонент антихеликобактерной схемы (согласно Маастрихтским соглашениям 1996, 2000 и 2005 гг.) – в стандартной дозировке 2 раза в сутки в течение 7–14 дней. Но, в Маастрихтских протоколах лечения не делается различия между Нр-ассоциированной и Нр-негативной ЯБ, при которой нет необходимости в эрадикации Нр. В случаях Нр-негативной ЯБ ИПП назначаются в виде монотерапии в стандартной дозировке 1–2 раза в сутки в течение 2–4 недель. Поддерживающая терапия – в стандартной дозировке 1 раз утром (до 8 недель при язве желудка и до 6 недель при язве двенадцатиперстной кишки).

Частная терапевтическая фармакология 93

Для лечения и профилактики НПВП-гастропатий ИПП назначают в стандартной дозировке 1 раз в сутки (чаще утром) в течение 2–4 недель.

ИПП при парентеральном введение высокоэффективны в терапии кровотечений из верхних отделов ЖКТ. Известно, что при рН желудочного сока ≥ 5 не происходит лизиса тромба, образовавшегося на дне язвы, поэтому при кровотечениях из верхних отделов ЖКТ целесообразно назначение антисекреторных препаратов. Предпочтение отдают ИПП, которые более эффективны чем блокатары Н2 -рецепторов, в связи со способностью ИПП устойчиво поддерживать рН желудка > 6 на протяжении длительного время.

При лечении синдрома Золлингера-Эллисона доза ИПП подбирается индивидуально («титруется») до уровня фиксации базальной кислотной продукции ниже 10 мэкв/ч. Начальная доза омепразола составляет 60 мг 1 раз в сутки.

У пациентов с тяжелыми формами заболевания при неэффективности другой терапии дозу увеличивают до 80–120 мг/сут (в два приема).

Побочное действие

ИПП хорошо переносятся при кратковременной и длительной терапии. Побочные эффекты развиваются редко и в большинстве случаев носят легкий и обратимый характер. Возможные минимальные побочные эффекты: боль в животе, тошнота, метеоризм и понос. При длительном (около 40 месяцев) непрерывном приеме ИПП в высоких дозах (40 мг омепразола, 80 мг пантопразола, 60 мг лансопразол) может возникнуть гипергастринемия, прогрессирование явлений атрофического гастрита, иногда – узелковая гиперплазия энтерохромаффинных клеток слизистой желудка. При внутривенном введении омепразола описаны единичные случаи нарушения зрения и слуха.

Побочные эффекты, требующие внимания, если они беспокоят пациента или продолжаются в течение длительного времени:

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ):

сухость во рту;

боль в животе;

метеоризм;

94 Н. И. Яблучанский, В. Н. Савченко

Центральная нервная система (ЦНС):

головная боль;

головокружение;

сонливость.

артралгия;

слабость.

Редкие побочные эффекты, требующие внимания:

крапивница;

токсический эпидермальный некролиз;

синдром Стивенса-Джонсона;

многоформная эритема;

ангионевротический отек.

синдром избыточного роста бактерий.

гемолитическая анемия;

нейтропения;

лейкоцитоз;

агранулоцитоз;

тромбоцитопения;

панцитопения.

депрессия.

Мочеполовая система:

гематурия;

протеинурия;

инфекции мочевыводящих путей.

повышение уровня аминотрансфераз;

лекарственное гепатит, печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия (крайне редко).

Частная терапевтическая фармакология 95

боль в груди;

бронхоспазм;

нарушения зрения;

периферические отеки.

Противопоказания и предостережения к применению ИПП

Гиперчувствительность к ИПП.

Беременность.

Кормление грудью.

Возраст до 14 лет.

ИПП маскируют симптоматику рака желудка, затрудняют его диагностику, поэтому до начала терапии необходимо исключить злокачественное новообразование.

У пожилых пациентов увеличивается период полувыведения и биодоступность ИПП, однако значение максимальной концентрации достоверно не различается и изменения дозы препарата, как правило, не требуется.

У больных с печеночной недостаточностью период полувыведения увеличивается в 5–7 раз, что требует соответствующей коррекции дозы.

При выраженной хронической почечной недостаточности значение максимальной концентрации несколько отличается от такового у здоровых лиц, поэтому коррекция дозы ИПП может быть незначительной или оставаться без изменений.

Взаимодействие ИПП с другими лекарственными средствами

ИПП подвергаются метаболизму в печени с участием цитохрома P450, поэтому могут конкурировать с другими лекарственными средствами. Эти взаимодействия, как правило, существенного клинического значения не имеют. Но, рекомендуется тщательное наблюдение при одновременном применении ИПП с фенитоином или пероральными антикоагулянтами. Рабепразол метаболизируется неферментативным путем, поэтому практически не взаимодействует с другими препаратами, которые метаболизируются через систему цитохрома P450.

ИПП могут влиять на абсорбцию препаратов, биодоступность которых зависит от рН желудочного сока: ускорять всасывание (дигоксина, антибиотиков группы макролидов) и замедлять всасывание (ампициллина, атазанавира, кетоконазола, солей железа).

Омепразол подавляет выработку соляной кислоты в желудке и снижает ее активность. Этот препарат приобретает свои лечебные свойства только после попадания в кислую среду, которая как раз и характерна для желудка.

После приема внутрь препарат активно проникает в особые клетки желудка, отвечающие за секрецию соляной кислоты. В них он аккумулируется и, таким образом, регулирует процесс выработки желудочного сока и пепсина (фермента, расщепляющего белки).

Омепразол оказывает бактерицидное действие на главного "виновника" гастрита и язвенной болезни – микроорганизм Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Именно поэтому Омепразол в обязательном порядке входит в перечень препаратов, подавляющих хеликобактерную инфекцию при язве желудка и 12-перстной кишки.

При патологическом забросе желудочного содержимого в пищевод (рефлюксный язвенный и эрозивный эзофагит) неизбежно повреждается слизистая оболочка, и на ней формируются язвенные дефекты. Омепразол, принятый внутрь, способен уменьшить повреждающее действие соляной кислоты, восстановить рН желудочного сока и значительно снизить выраженность основных симптомов заболевания.

Нексиум представляет собой лекарственный препарат, уменьшающий выработку соляной кислоты железами желудка. За счет угнетения секреторной активности желез Нексиум уменьшает кислотность желудочного сока и применяется в комплексном лечении различных состояний, связанных с избыточной секрецией соляной кислоты (например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, нарушение структуры слизистой оболочки под воздействием препаратов из группы НПВС, эрадикация Helicobacter pylori и т.д.).

Формы выпуска, названия и состав Нексиум

В настоящее время Нексиум выпускается в следующих трех лекарственных формах:- Таблетки в оболочке по 20 мг и 40 мг;

- Гранулы (пеллеты) для приготовления раствора для приема внутрь по 10 мг;

- Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения по 40 мг.

Пеллеты используются реже таблеток, поскольку содержат меньшую дозировку активного вещества, что довольно неудобно. Пеллеты для приготовления раствора для приема внутрь обычно используются либо для детей, либо для людей, которые по каким-либо причинам не могут проглотить таблетку.

Наконец, лиофилизат Нексиум используется для приготовления раствора для внутривенного введения, который применяется при невозможности приема лекарства через рот.

Париет представляет собой противоязвенный лекарственный препарат, относящийся к группе ингибиторов протонной помпы (насоса). Париет используется в лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки различной этиологии, рефлюкс-эзофагита, стрессовых язвенных дефектов и синдрома Золлингера-Эллинсона.

Формы выпуска, названия и состав Париета

В настоящее время Париет выпускается в единственной лекарственной форме – таблетки , покрытые кишечнорастворимой оболочкой. Однако существует две дозировки таблеток – по 10 и 20 мг действующего вещества соответственно. Из-за различных дозировок активного вещества в обиходной речи для их краткого обозначения часто используют названия "Париет 10" и "Париет 20". В данных названиях цифра отражает именно дозировку таблеток.Каждая таблетка Париета в качестве активного вещества содержит либо 10 мг, либо 20 мг рабенпразола . В качестве вспомогательных компонентов таблетки 10 мг и 20 мг рабенпразола содержат одни и те же вещества, такие как:

- Маннитол;

- Оксид магния;

- Гипролоза и гипролоза низкозамещенная;

- Стеарат магния;

- Этилцеллюлоза;

- Фталат гипромеллозы;

- Диацетилированный моноглицерид;

- Тальк;

- Диоксид титана;

- Оксид железа красный (для таблеток 10 мг);

- Оксид железа желтый (для таблеток 20 мг);

- Безводный этанол;

- Карнаубский воск;

- Пищевые чернила серые (для таблеток 10 мг);

- Пищевые чернила красные (для таблеток 20 мг);

- Бутанол.

Нольпаза представляет собой лекарственный препарат из группы ингибиторов протонной помпы, который уменьшает выработку соляной кислоты клетками желудка , благодаря чему снижает кислотность желудочного сока. Нольпаза применяется для лечения различных заболеваний желудка и пищевода, при которых необходимо снизить кислотность желудочного сока, таких, как язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит , патология желудка, обусловленная применением препаратов группы НПВС (Аспирин, Индометацин, Ибупрофен и т. д.), стрессовые язвы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром Золлингера-Эллинсона, а также в составе комбинированной терапии эрадикации Helicobacter pylori.

Состав, названия и формы выпуска

В настоящее время Нольпаза выпускается в двух лекарственных формах – таблетки для приема внутрь и лиофилизат для приготовления раствора для внутривенных инъекций. Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в обиходе часто называют ампулами Нольпаза . Таблетки называют Нольпаза 20 или Нольпаза 40 , где цифра отображает дозировку активного вещества. В состав обеих лекарственных форм Нольпаза в качестве активного вещества входит пантопразол

в различных дозировках. Так, таблетки выпускаются в двух дозировках – по 20 мг и по 40 мг активного вещества. Лиофилизат для приготовления раствора содержит 40 мг активного вещества на один флакон. То есть, готовый раствор для инъекций, приготовленный из лиофилизата, также будет содержать 40 мг пантопразола.

В состав обеих лекарственных форм Нольпаза в качестве активного вещества входит пантопразол

в различных дозировках. Так, таблетки выпускаются в двух дозировках – по 20 мг и по 40 мг активного вещества. Лиофилизат для приготовления раствора содержит 40 мг активного вещества на один флакон. То есть, готовый раствор для инъекций, приготовленный из лиофилизата, также будет содержать 40 мг пантопразола.

Лиофилизат в качестве вспомогательных компонентов содержит следующие вещества:

- Маннитол;

- Натрия цитрат дигидрат;

- Натрия гидроксид раствор 1N.

- Вода;

- Гипромеллоза;

- Диоксид титана;

- Макрогол 6000;

- Маннитол;

- Карбонат натрия безводный;

- Кросповидон;

- Натрия лаурилсульфат;

- Оксид железа желтый;

- Полисорбат-80;

- Пропиленгликоль;

- Сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата;

- Стеарат кальция;

- Тальк.

Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций представляет собой порошок белого или бело-желтоватого цвета, который может спекаться в единую плотную массу. Лиофилизат выпускается в запаянных флаконах по 1, 5, 10 или 20 штук в коробке.

Для чего назначают Нольпаза (терапевтическое действие)

Нольпаза по анатомо-терапевто-химической классификации относится к противоязвенным препаратам, то есть, основная сфера его применения – это лечение язвенной болезни и стрессовых язв желудка или двенадцатиперстной кишки. Однако на практике, помимо лечения язв, Нольпаза используется и в терапии других состояний, для успешного излечения которых нужно уменьшить кислотность желудочного сока, например, при гастрите, гастроэзофагеальном рефлюксе и т. д.

Нольпаза по анатомо-терапевто-химической классификации относится к противоязвенным препаратам, то есть, основная сфера его применения – это лечение язвенной болезни и стрессовых язв желудка или двенадцатиперстной кишки. Однако на практике, помимо лечения язв, Нольпаза используется и в терапии других состояний, для успешного излечения которых нужно уменьшить кислотность желудочного сока, например, при гастрите, гастроэзофагеальном рефлюксе и т. д.Нольпаза подавляет выработку соляной кислоты в желудке, тем самым снижая кислотность желудочного сока. Подавление секреции соляной кислоты достигается за счет остановки работы протоновой помпы, поставляющей ионы водорода в клетки, вырабатывающие HCl.

Снижение кислотности желудочного сока делает его менее агрессивным, благодаря чему дефекты, имеющиеся на слизистых оболочках, начинают заживать и зарубцовываться. Таким образом, через некоторое время язва заживает, и исчезает неприятная симптоматика, обусловленная наличием этого дефекта на слизистой оболочке желудка.

Также снижение кислотности желудочного сока усиливает действие антибиотиков, уничтожающих Helicobacter pylori, благодаря чему повышается эффективность эрадикационной терапии. Именно благодаря этому эффекту Нольпаза или другие препараты, снижающие кислотность желудочного сока, применяются в комбинированной эрадикационной терапии, направленной против Helicobacter pylori, в сочетании с антибиотиками. Кроме того, в настоящее время считается, что применение антибиотиков в сочетании с ингибиторами протонной помпы увеличивает эффективность терапии, а потому обеспечивает полное устранение Helicobacter pylori в большем числе случаев по сравнению с изолированным использованием только антибиотиков.

Кроме того, снижение кислотности уменьшает степень выраженности повреждений пищевода при забросах желудочного содержимого. Именно за счет этого механизма Нольпаза оказывается эффективной в лечении гастроэзофагеального рефлюкса и ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни).

Нольпаза полностью устраняет симптомы заболеваний желудка и пищевода, обусловленные повышенной кислотностью желудочного сока, примерно в течение 2 недель регулярного применения. Однако для полного излечения или достижения стойкой ремиссии необходимо принимать препарат не менее 4 недель.

Нольпаза, уменьшая кислотность желудочного сока, повышает уровень гастрина . Однако это повышение обратимо, и уровень фермента обычно возвращается к норме после прекращения применения препарата.

Действие Нольпазы при приеме в форме таблеток или при внутривенном введении совершенно одинаково.

При приеме внутрь таблеток с дозировкой 20 мг действие препарата развивается в течение часа, а максимум наблюдается через 2 – 2,5 часа. После полного прекращения приема Нольпазы кислотность желудочного сока восстанавливается до обычных параметров в течение 3 – 4 дней.

Нольпаза не изменяет моторику органов пищеварительного тракта, а потому не влияет на скорость продвижения пищевого комка и привычный ритм опорожнения кишечника.

Показания к применению

Таблетки и внутривенные инъекции Нольпаза показаны к применению для лечения следующих состояний или заболеваний:

Таблетки и внутривенные инъекции Нольпаза показаны к применению для лечения следующих состояний или заболеваний:- Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в различных формах, в том числе эрозивно-язвенный рефлюкс-эзофагит;

- Купирование симптомов, обусловленных ГЭРБ, таких, как изжога, боли при глотании, отрыжка кислым и т. д.;

- Лечение эрозий и язв слизистой оболочки желудка и кишечника, обусловленных приемом препаратов группы НПВС (например, Аспирин, Индометацин, Ибупрофен, Нимесулид, Найз , Кетанов , Кеторол и т. д.);

- Лечение и профилактика обострений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

- Применение в комплексе с двумя антибиотиками для эрадикации Helicobacter pylori;

- Синдром Золлингера-Эллисона.

Инструкция по применению

Рассмотрим правила применения таблеток и лиофилизата для приготовления раствора для инъекций по-отдельности во избежание путаницы.Таблетки Нольпаза (Нольпаза 20, Нольпаза 40) – инструкция

Таблетки обеих дозировок следует принимать внутрь, проглатывая целиком, не раскусывая, не разжевывая и не измельчая иными способами, а запивая небольшим количеством жидкости (негазированной воды , компота и т. д.). Препарат необходимо принимать перед едой, оптимально перед завтраком. Если таблетки нужно принимать дважды в день, то оптимально это делать перед завтраком и ужином.

Таблетки обеих дозировок следует принимать внутрь, проглатывая целиком, не раскусывая, не разжевывая и не измельчая иными способами, а запивая небольшим количеством жидкости (негазированной воды , компота и т. д.). Препарат необходимо принимать перед едой, оптимально перед завтраком. Если таблетки нужно принимать дважды в день, то оптимально это делать перед завтраком и ужином.Дозировки и длительность применения Нольпаза определяются скоростью выздоровления и видом заболевания, по поводу которого принимается препарат.

Для лечения ГЭРБ, рефлюкс-эзофагита, а также для купирования симптоматики, обусловленной данными заболеваниями (изжога , отрыжка кислым, боль при глотании), необходимо принимать Нольпаза в следующих дозировках в зависимости от тяжести течения патологии:

Язва желудка – это на сегодняшний день очень и очень распространенное заболевание. Питаемся мы, как правило, нездоровой пищей и никакого режима не соблюдаем. Да к тому же и нервничаем по любому поводу. Экологическая ситуация становится все более напряженной. Поэтому увеличение больных язвами и иными нарушениями пищеварения уже никого не удивляет. Наверное, лет двести назад язва была практически неизлечимым заболеванием. Но нам с Вами крупно повезло. Мы живем в век бурного развития медицины и фармакологии. Создано огромное количество лекарств и биологически активных добавок для нормализации пищеварения и восстановления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Один из наиболее распространенных препаратов для лечения подобных заболеваний будет описан в этой статье.